ワイヤレス通信の物理レベルの基本的動作について

ワイヤレス通信の媒体である電波は、英語では”Radio wave”もしくは”Hertzian wave”と呼ばれており、”Radio”と略して呼ばれることもある。

電波は、1864年(日本では幕末期で蛤御門の変が起きた年)でジェームス・クラーク・マクスウェルにより予測された「光は波の姿をした電磁波である」と彼の見つけ出した電磁場理論であるマクスウェルの方程式と、

\[\begin{cases}\nabla\cdot\mathbf{B}(t,\mathbf{x})=0\\\nabla\times\mathbf{E}(t,\mathbf{x})=-\frac{\partial\mathbf{B}(t,\mathbf{x})}{\partial t}\\\nabla\cdot\mathbf{D}(t,\mathbf{x})=\rho(t,\mathbf{X})\\\nabla\times\mathbf{H}(t,\mathbf{x})=\mathbf{j}(t,\mathbf{x})+\frac{\partial\mathbf{D}(t,\mathbf{x})}{\partial t}\end{cases}\]

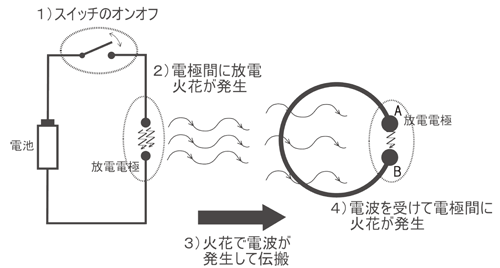

その13年後の1887年(日本では明治20年)にハインリッヒ・ヘルツがそのマクスウェルの方程式から光よりも周波数の低い電磁波(電波)の存在を推測し、電磁波の発生と検出を可能とする実験機器を考案制作してその存在を実証したものとなる。

またヘルツは、それらの実験を元に設置されない端子群からなる「ヘルツアンテナ」や、極超短波(UHF:Ultra High Frequencyとも呼ばれる300MHz〜3GHzの電波、波長は10cn〜1m)送信用のダイポールアンテナを開発している。それらのアンテナは理論的観点から言えば最も単純な実用的アンテナとなる。

ここでワイヤレス電子機器の物理的なレベルの動作の基本となるそれらアンテナについて述べてみたいと思う。

まず、いくつかの一般的なアンテナの設計タイプは以下のようになる。

最も有名なアンテナは図中右上のモノポールアンテナとなる。このタイプの代表例はテレビ電波の受信ようとして主流だったアンテナであり、第一世代の携帯電話や玩具にまで使用されていたものとなる。

またテレビ受信用として屋根の上に設置されていた図中左上の八木・宇田アンテナも多くの人に見覚えのあるアンテナとなる。

現在のワイヤレス電子機器で一般的に使用されているアンテナは、上手右下のマイクロストリップアンテナとなる。このアンテナは構造が最もシンプルで製造も簡単なことから選ばれている。

アンテナはエネルギー変換の一種となる。電気エネルギーを入力として電磁波に変換して放射したり、放射されている電磁波を取り込んで電気エネルギーとしたり、このような現象はアンテナに限らずどのような電気を通す線でも生じている。つまり電線は基本的にはそれに伝わる電磁エネルギーの一部を放出するということであり、電気回路基板での電磁ノイズの低減と効率良いアンテナの設計は表裏一体のものとなる。

ただし、アンテナの放射はノイズの放射と比べて、非常に特殊なタイプの放射(規格で定められた周波数でのみ振動し、目標距離を伝搬するだけの電力を有する)であるとも言える。これは例えば”IOTについて(2) JavascriptでのBLEの活用(bluejely)“で述べたBluetoothの場合、アンテナは、数GHz数十ミリワットの電磁波を10メートル程度伝搬させる能力を有するものとなる。

ここで「エネルギー変換器」について、もう少しわかりやすい説明を行う。変換器は電気エネルギーをある形態で取り込み、それを僅かに異なった形態で伝搬する。例えば変圧器は電気信号における、電圧と電流の比率を変化させる。言い換えれば、変圧器は電気信号の波動インピーダンスをΩの法則に従って変化させるということになる。この変圧器の例として一般的なのは、送電網で利用されている二重巻線型変圧器となる。(下図)

これは、発電所で生成された超高電流、低電圧の電気信号を、数百キロメートル離れた地点に最小限の損失で送信するために、変圧器で、電圧を増大させて電流を減少し、波動インピーダンスを増大させる。電線では電流が小さい方が、損失(発熱等)が小さくなるため、送電の際の損失は電流が小さい方が有利となるためである。

アンテナの機能は、電気的な意味ではこの変圧器と同じとなる。これは例えば上図に示したホーンアンテナの場合、下図に示すように、端部にホーンアンテナを取り付けた直方体の導管を考えると、アンテナが電磁波を導波菅から自由空間へ放出するしくみを見てとることができる。

ホーンアンテナのラッパ型の開口部は基本的にエネルギー変換器として機能し、同軸ケーブルから導波菅を通してインピーダンス50Ωの電磁波を取り込み、自由空間を伝搬する波動インピーダンス377Ωの電磁波に変換する。

アンテナは整合素子であり、導波菅を伝わる電磁波を自由空間に整合させる部品となる。この整合が重要なのは、変圧器の場合と同様に、導波菅を伝わる電磁波が最小損失で自由空間を伝搬するエネルギー変換が必要だからである。

電磁波の場合、波動インピーダンスは電気エネルギーと磁気エネルギーの比率で表される。自由空間の波動インピーダンスが377Ωであれば、電磁波が自由空間を伝搬するには、波動インピーダンスを377Ωにする必要がある(自由空間に関するマクスウェル方程式を解くことで、377Ωという波動インピーダンスとなる)。方程式を解く代わりに、自由空間中の電磁波における電気エネルギーと磁気エネルギーの比率を実験で測定してもこの数字は正確に測定することができる。

ここで、水道メーターのデータを検知、処理してゲートウェイに無線送信するSoC(System on Chip)を開発していると仮定する。SoCのメモリに保存されたデータは0と1の集合で表され、それによりシーケンシャルリードが可能になり、すべてのデータを送信できる状態になる。一方、アンテナはエネルギー変換器の働きをする。アンテナは電線から電磁エネルギーを取り込み、インピーダンスを変化させて自由空間に送り出す。

初期の無線通信では、アンテナ端部でオン/オフ変調信号を作り出しねその信号を別の地点にある受信機で読み取るという方法により、データを直接アンテナに送り込むことに成功した。ここで先ほどのSoCの例で考えると、データ(0,1のデジタルデータ)はCPUの動作周波数で生成されるが、現在のレベルのものではこれが数十MHzであり、この周波数で導波菅を伝わる10MHz、50Ωの電磁波をほ効率よく377Ωに変換するには、アンテナの長さを約15mにする必要があり、そのような巨大なアンテナでは小型の電子機器の中には入らなくなる。

これは、アンテナの効率を最大化するには、送信する電磁波の周波数でアンテナを共振させる必要があり(共振状態になると電磁エネルギーはアンテナの端と端の間で振動し続けるため、エネルギーは信号源に反射されずに、アンテナの中に最大限保持される)、アンテナを共振させるためには、アンテナの寸法が、伝搬する電磁波の半波長に等しくならなければならない。また伝搬する波の周波数および波長には「光の速さ=波長x周波数」の関係があり、それらを用いると数十MHzの信号ではアンテナ寸法は15m程度になる。(3.0×108=波長x20x106)

アンテナを小型化するには信号を高周波にする必要があり、そのためにCPUの動作速度(低周波信号)を振幅変調(AM:Amplitude Modulation)や周波数変調(FM:Frequency Modulation)などの高周波のキャリア(搬送波)を使った変調を行う必要がある(下図)。

Bluetoothの場合は、キャリア周波数は2.4GHzで、アンテナ寸法を2xmまで小型化できるようになる。

さらに、この搬送周波数をチャネルと呼ばれる小さな帯域幅に分けることで、Bluetooth通信での2つのノードで、以下のように通信に使用するチャネルを共有することで、異なるノードが同時に共存して通信することが可能となる。

コメント

[…] ワイヤレス通信の物理レベルの基本的動作について […]

[…] ワイヤレス通信の物理レベルの基本的動作について […]